臨床情報

最も重要な慢性炎症性腸疾患(CIBD)には、潰瘍性大腸炎(UC)とクローン病(CD)が含まれます。

UCはCIBDに属し、結腸や直腸の粘膜および粘膜下組織に対する自己免疫反応と、腸内細菌叢に対する免疫反応の増加を示します。 UCの遺伝的関与が指摘されており、この病気は特定の環境要因によって引き起こされると考えられています。 炎症は直腸から、つまり肛門領域から上部に継続的に広がります。

CDは腸粘膜の自己免疫疾患に分類され、再発率の高いCIBDです。 口腔から肛門までの消化管全体に影響を与える可能性のある慢性肉芽腫性炎症は、下部小腸(回腸末端)と大腸(結腸)に頻発し、食道と口腔ではほとんど見られません。 CDは、腸粘膜への非連続性の病変形成を特徴としています。 その結果、腸の正常部位に取り囲まれて非連続的に複数部位が同時に影響を受ける可能性があります。

検査

過敏性腸症候群とCIBDは、便中のカルプロテクチンの抗原検出によって非侵襲的に鑑別でき、腸関連炎症疾患に関する重要な情報を提供します。 単一のIIFテストに加えて、自己免疫腸疾患CDおよびUCの血清学的検査用に開発された様々な特異的なMosaic(CIBDプロファイル)もCIBD鑑別に有用です。

過敏性腸症候群とCIBDは、便中のカルプロテクチンの抗原検出によって非侵襲的に鑑別でき、腸関連炎症疾患に関する重要な情報を提供します。 単一のIIFテストに加えて、自己免疫腸疾患CDおよびUCの血清学的検査用に開発された様々な特異的なMosaic(CIBDプロファイル)もCIBD鑑別に有用です。

膵外分泌腺に対する自己抗体は、CDのマーカーとして有用です。 それらは、その器官特異性、疾患関連性、およびしばしば高い血清濃度のために、疾患特異的な重要性を有する。 CDの腸壁の炎症は、膵臓分泌物に含まれる自己抗原、特にプロテオグリカンCUZD1およびGP2によって引き起こされるため、膵臓抗原rPAg1(CUZD1)および/またはPAg2(GP2)の自己抗体のIIFTによる測定は、血清学的CD鑑別の新しい可能性を示します。 Saccharomyces cerevisiaeに対する抗体(ASCA)は、血清によるCD鑑別をさらに有効なものとします。

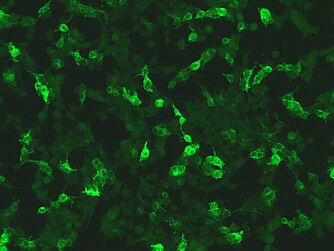

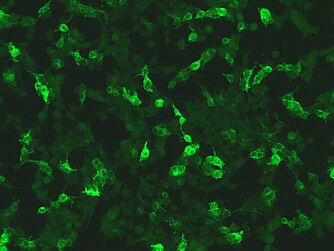

腸管の杯細胞に対する自己抗体はUCでのみ見られ、この自己免疫疾患の病理学的マーカーです。 UCの原因となる標的抗原はまだ正確に特定されていません。 DNA結合ラクトフェリンに対する自己抗体の血清学的測定は、CIBD、特にUCの鑑別に有用です。

過敏性腸症候群とCIBDは、便中のカルプロテクチンの抗原検出によって非侵襲的に鑑別でき、腸関連炎症疾患に関する重要な情報を提供します。 単一のIIFテストに加えて、自己免疫腸疾患CDおよびUCの血清学的検査用に開発された様々な特異的なMosaic(CIBDプロファイル)もCIBD鑑別に有用です。

過敏性腸症候群とCIBDは、便中のカルプロテクチンの抗原検出によって非侵襲的に鑑別でき、腸関連炎症疾患に関する重要な情報を提供します。 単一のIIFテストに加えて、自己免疫腸疾患CDおよびUCの血清学的検査用に開発された様々な特異的なMosaic(CIBDプロファイル)もCIBD鑑別に有用です。